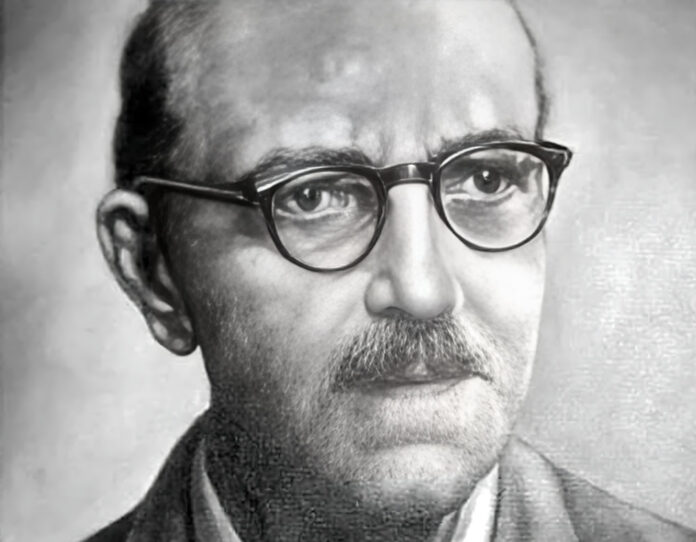

Em 16 de dezembro de 1955, em sua residência, à Rua Martin Lage, no Méier, desencarnou Manuel Justiniano de Freitas Quintão. Foi sócio da Federação Espírita Brasileira durante 44 anos e ocupou-lhe a presidência em 1915, 1918, 1919 e 1929. Publicou vários trabalhos, entre os quais “O Cristo de Deus”.

Em 1939 escreveu a sua própria biografia e deixou-a em envelope fechado, a fim de que fosse publicada em “Reformador”, quando da sua desencarnação.

Ei-la:

“Nasci na Estação de Quirino, da E.F. União Valenciana, aos 28 de maio de 1874. Foram meus pais Antonio Gomes de Freitas Quintão (português) e Maria Amélia Justiniano Quintão. Logo após meu nascimento, meu pai transferiu-se para a Corte (Rio de Janeiro), onde, estabelecido no comércio de secos e molhados, em grosso, veio a perder a maior parte de seus haveres, o que o levou a regressar ao interior da Província. Em Santa Isabel do Rio Preto, adquiriu o sítio de lavoura, denominado “Sossego, que lhe havia de ser, por confirmar a regra, fonte perene de tribulações e fracassos, culminantes na abolição do regime servil. Aí, nesse arraial primitivo, fiz os meus estudos primários na escola pública, a única que conheci nesta vida de relação.

Meu sonho dourado era a Marinha… O espadim de aspirante era-me uma preocupação obsidente. Acompanhava nos jornais os exames da Escola Naval, sabia o nome dos seus alunos mais distintos e devorava toda a literatura peculiar, que me caía nas mãos. Batalha do Riachuelo, Passagem de Humaitá e feitos outros, de lamentável campanha do Paraguai, tinha-os de memória e sobre eles discorria, com minuciosidade e viveza, como se neles houvera tido parte. Aos 14 anos, desatadas com o golpe da Abolição, as últimas amarras do meu sonho de “Nelson incipiente”, tive de optar pelo comércio, única porta que se me abria em penumbras. Meu pai, que no comércio estreara aos nove anos e subira de menino de vassoura a guarda-livros conceituado, punha no projeto o melhor da sua confiança e do seu empenho, tanto que me consignou a um seu irmão, estabelecido em Belém do Pará, e cujo nome ainda hoje (1939) lá se ostenta na “Chapelaria Quintão” Minha saúde, agravada pela nostalgia do lar, não se compadeceu com os rigores do clima amazônico. Dentro de seis meses já eu revia, enamorado, as plagas sempre risonhas da Guanabara, e nelas refloriu o áureo sonho. Meu pai chegou a interessar-se por uma possibilidade de matrícula na Escola Naval, mediante um curso prévio de admissão. Estava escrito, porém, no livro grande dos Destinos, que os golpes políticos haveriam de ser a barreira sempre insuperável das minhas áureas aspirações. A queda do trono, subvertendo e revolvendo todos os valores político-sociais, inutilizou-me as últimas esperanças de almirantado. A aurora do 15 de novembro de 1889 foi o crepúsculo do meu ideal embrionário, e já em começos de 1890 estava eu definitivamente “frigorificado” num escritório comercial. Os livros comerciais nunca me foram amigos diletos e eu, ingrato e revel nos meus entusiasmos de moço, sempre os preteri por outros, que, em me não proporcionarem o pão do corpo, deleitavam-me o espírito, curioso e ávido de saber. Fui, assim de tropel, um autodidata, levado na flutuação das correntes, ao sabor das circunstâncias, sem plano determinado. Mas lia tudo, devorava tudo.

No comércio predominava o elemento estrangeiro, sobretudo o português, em sua quase totalidade ignorante e hostil ao elemento nacional. Casas havia, que se ufanavam de nunca haver admitido empregados brasileiros… E as que o faziam, por conveniências econômicas ou familiares, era para – como se dizia – encher tempo e marcar passo. Qualquer mostra de intelectualidade, qualquer prurido de autonomia mental, e eram havidos como estigma. A poesia, então, era sintoma de psicose e a música apanágio de mandriice. Sabe Deus os desgostos que me deu uma velha flauta, que ainda hoje conservo como recordação dos luares da minha adolescência. O que experimentei, adentro dessa muralha chinesa de competições econômicas e materialíssimas, para abrir caminho e tomar pé na sociedade, daria um romance de largo fôlego e profundos ensinamentos, que eu desejei mas não pude escrever. Em 1895, perdi meu pai e, não obstante haver atingido o posto culminante da carreira – pois era guarda-livros e chefe de escritório aos 20 anos – em tempo que os cabelos brancos ainda eram documento, tive de arcar com as maiores vicissitudes, assumindo os encargos da família – único e melhor legado que recebi dele, além do nome impoluto. Em matéria de religião, nada me sobrava do que escassamente recebera no lar e na sacristia lá da aldeia.

Guardava, sim, nos refolhos da alma os cânticos suaves do mês mariano, e a tonalidade forte das ladainhas do vigário Cabral.

Haeckel e Buchner, Voltaire e Renan, Rousseau, Zola, Junqueiro eram meus ídolos. Foi nessa altura que, maltratado da sorte, envenenado de corpo e alma, comecei a derramar na imprensa a vasa de minhas ideias.

Artur Azevedo, nunca o esqueceria, foi, sem o saber, o meu animador.

Mantendo ele no “O País” uma seção equivalente a esses programas de calouros, que aí vicejam na radiofonia atual, foi dele que me vieram, lourejantes de alegria, os primeiros estímulos cuidadosamente envolvidos no anonimato. Passei, depois, a frequentar a Caixa de “O Malho”, a “Revista da Semana” e até o “Rio Nu”. Nessa altura, gravemente enfermo e desenganado pela medicina oficial, depois de esgotar todos os recursos e a pique de cair na indigência é que fui levado a tentar a terapêutica mediúnico-espiritista. Este episódio contei-o na conferência que, em 1921, pronunciei a propósito das materializações assistidas pouco antes, no Pará, publicada sob o título de “Fenômenos de Materialização”.

A minha cura foi tão rápida quanto eficaz e maravilhosa, e o monista irredutível, já candidato ao suicídio, tornou-se espiritista confesso e professo. Em Vassouras, onde levara a família, por imperativos econômicos e de saúde, foi que, ao alvorar do século XX, comecei a assinar as minhas produções literárias. Ali casei-me, pobre e até desempregado, com uma moça também pobre e digna – Alzira Capute – hoje companheira fiel e dedicada de 38 anos e mãe de 11 filhos, pois que foi isso, precisamente, em 1901. Nessa época colaborei efetivamente em “O Município”, órgão de grande projeção no cenáculo do jornalismo fluminense e tive encômios de Quintino Bocaiúva e Nilo Peçanha, que poderiam facilitar-me o trânsito para a burocracia administrativa. A política, porém, sempre me repugnou e uma das coisas poucas de que me ufano é de nunca ter sido eleitor, nesta minha longa e acidentada vida de relação. Transferindo-me novamente para o Rio, filiei-me então à Federação Espírita Brasileira. Contudo, a idiossincrasia da política não me esmorecia o gosto dos problemas sociais e muitos dos que hoje aí se proclamam inadiáveis, quais o de artesanato, da policultura, da colonização, do ruralismo, da viação, da marinha de guerra, podem ler-se, por mim versados em “O Município”, antes que o fizera Alberto Torres. Não o digo senão para reiterar que o fazia sem plano preconcebido e sem estudos especializados, mas de jato e por ser médium, já então inconsciente. Nem a outra circunstância posso atribuir a minha lavra literária, n Doutrina e fora dela. Também por isso, imaginei muitos livros, sem jamais poder escrevê-los. Toda a minha obra doutrinária ou profana, é ocasional, intermitente, fragmentária, havendo mesmo quem a tenha julgado, com justiça, incôngrua no estilo. Na Federação, onde milito desde 1903, sem embargo do premente labor comercial, sempre mantive, com integridade de consciência evangélica, o exercício da mediunidade curadora.

Combatendo, em princípio, o personalismo humano e o partidarismo dissolvente no campo doutrinário, não me pude forrar de grandes mágoas e maiores decepções. Não sobrariam elas, contudo, para arrefecer-me o ânimo cristão, convicto de que aí na Casa de Ismael, em que pesem falhas humanas, está definitivamente traçado o roteiro da Humanidade futura. Assim, aos 65 anos de minha idade, se amanhã deixar a carcaça que já vai pesando, deixo aos meus companheiros de ideal estas notas de escantilhão, para que possam, jamais, atribuir-me merecimentos que não tive, não tenho nem poderia reivindicar. O que me diz a consciência, é que mais poderia Ter feito e que no pouco que fiz, se algo fiz, cumpri apenas estrito dever, tudo recebendo por misericórdia e de acréscimo.

Aliás, da minha passagem ao Além, nascido na obscuridade e na obscuridade transitando, não desejo mais do que um eco suficiente para atrair uma prece, um pensamento de paz, uma rajada de luz dos meus irmãos que ficam.

Rio de janeiro, 16 de maio de 1939.

Manuel Quintão”.

Fonte: Reformador, janeiro de 1955.